Méthode PEPSS : Les 3 Piliers de la Santé Animale

Dans le domaine de l'élevage, garantir le bien-être, la santé et la productivité des animaux repose sur une approche globale et structurée. La méthode PEPSS, basée sur trois piliers essentiels — l’homéostasie, l’immunité et la symbiose — offre une feuille de route claire pour les éleveurs soucieux d'améliorer la santé animale tout en respectant l'équilibre naturel des êtres vivants.

Découvrez comment ces trois axes peuvent transformer vos pratiques d’élevage.

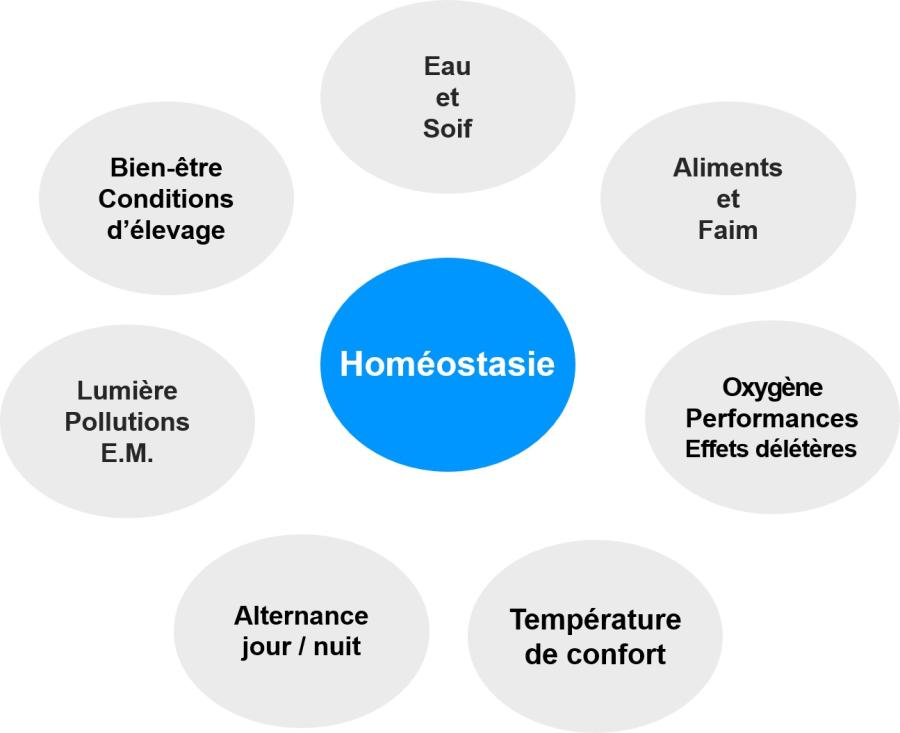

1. L’homéostasie : Maintenir les conditions idéales

L’homéostasie désigne l’ensemble des mécanismes qui permettent aux organismes vivants de maintenir un équilibre interne stable, malgré les variations extérieures. Pour les animaux d’élevage, cela implique de garantir :

- Une alimentation adaptée : équilibrée en nutriments essentiels.

- Un accès à l’eau de qualité : en quantité suffisante pour éviter toute déshydratation.

- Des conditions environnementales optimales : température, oxygène, et alternance jour/nuit qui respectent les rythmes biologiques.

En maîtrisant ces paramètres, les éleveurs favorisent non seulement la croissance et la productivité des animaux, mais également leur résistance naturelle aux agressions extérieures.

2. L’immunité : Renforcer les défenses naturelles

L’immunité, qu’elle soit innée ou adaptative, constitue une barrière essentielle contre les maladies. Son efficacité dépend directement des techniques d’élevage mises en œuvre.

Rôle des vitamines et oligo-éléments : Les micronutriments jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Une carence, même légère, peut affaiblir les défenses de l’animal.

Pratiques d’élevage optimisées : Une gestion rigoureuse de la densité animale, de l’hygiène des installations et du stress permet d’éviter l’apparition et la propagation des maladies.

Investir dans une alimentation riche en éléments immunostimulants et limiter les facteurs de stress environnementaux sont des stratégies payantes pour renforcer la résilience des troupeaux.

3. La symbiose : Favoriser l’équilibre du microbiote

Le troisième pilier de la méthode PEPSS se concentre sur la symbiose, soit l’interaction bénéfique entre l’hôte (l’animal) et son microbiote intestinal. Un microbiote en bonne santé joue un rôle crucial dans la digestion, l’absorption des nutriments et la protection contre les agents pathogènes.

Amélioration du microbiote intestinal : Utilisation de probiotiques, prébiotiques et autres additifs naturels pour soutenir une flore intestinale équilibrée.

Pratiques de gestion adaptées : Limitation des antibiotiques pour préserver la biodiversité microbienne et mise en place de régimes alimentaires variés et riches en fibres fermentescibles.

Un microbiote sain agit comme un véritable moteur pour la santé globale des animaux, impactant directement leur croissance et leur productivité.

Mettre en œuvre les conditions de l’homéostasie

L’alimentation

En matière d’alimentation, les fautes les plus souvent rencontrées dans les élevages sont, soit un déséquilibre entre prétentions génétiques et capacités à proposer une alimentation adaptée, soit une non prise en compte des spécificités digestives des espèces animales.

Chez les ruminants en constate des problèmes d’emballement des microbiotes du rumen et des phénomènes d’acidose liés à une mauvaise distribution de l’aliment, de mauvaises proportions entre les composants de cet aliment ou une mauvaise présentation physique de l’aliment.

Chez le cheval, une vie en box avec une alimentation très concentrée, pauvre en fibres amènent très souvent des ulcères gastroduodénaux. Alors que le cheval a besoin d’une alimentation pauvre, fibreuse, avec une consommation 20 heures / 24.

Chez les jeunes ruminants en phase lactée, les conditions artificielles d’élevage sont en contradiction totale avec les besoins physiologiques des veaux, qui devraient téter 5 à 10 fois / jour, pendant 8 minutes en moyenne, la tête en extension. Dans les faits les conditions d’alimentation des veaux sont tributaires de l’organisation du travail avec 2 tétés par jour, au seau en 2 à 3 minutes. Les problèmes de veaux qui se tètent entre eux en sont la principale conséquence.

Le Rôle de l’oxygène

L’O2 compose 20 % de l’air que l’on respire, il participe à l’optimisation du métabolisme et sa consommation est fortement liée au niveau de performances (de production). Beaucoup de mécanismes utilisent l’O2, notamment celui des cellules de défense. Par contre, il existe des effets délétères de la consommation élevée d’O2, notamment la production de molécules déséquilibrées, les radicaux libres, très agressifs pour la paroi des cellules. C’est le phénomène de stress oxydant. Ce stress oxydant ayant un impact fort sur la longévité des cellules. Il est donc important de pouvoir gérer ce stress oxydant et donc la consommation excessive d’oxygène, notamment par une bonne connaissance des performances exigées des animaux et par une évaluation de leurs besoins alimentaires.

La température de confort

Toutes les espèces, sauf les poissons, sont concernées par cette notion de température de confort. Des températures trop basses sont à l’origine de la mise en place d’un mécanisme d’adaptation avec sécrétion de cortisol. Cortisol qui paralyse le système immunitaire et aboutit à l’apparition de pathologies et en particulier à l’expression du colibacille. Des températures hautes sont à l’origine de phénomènes de déshydratation, avec élimination de sels minéraux et apparition de déséquilibres de la composition sanguine.

Les précautions à prendre en élevage : • L’isolation du toit est le point clé. • Les aménagements pour les jeunes sont indispensables (nurserie, cases à veaux, espaces protégés…). Il est anormal de voir de jeunes animaux dans de grands bâtiments avec de l’air froid. Attention aux lampes infrarouges qui, si elles ne sont pas reliées à la terre, sont à l’origine de pollutions électro-magnétiques catastrophiques pour l’immunité des jeunes animaux.

Alternance jour / nuit, lumière et pollutions électro-magnétiques

La nuit le cerveau sécrète de la mélatonine, laquelle agit sur la régulation de l’hypophyse et permet l’harmonisation du système de reproduction. Ainsi certains animaux, comme les bovins, sont des animaux à jours longs, l’augmentation de l‘ensoleillement permet de réactiver leur appareil génital. Inversement les petits ruminants sont des animaux à jours courts, dont le pic de reproduction se situe à l’automne. Il est donc impératif de respecter cette alternance. En élevage de volailles, il est obligatoire d’arrêter l’éclairage pendant 8 heures consécutives. Chez les mammifères, l’habitude consistant à laisser des veilleuses dans les bâtiments la nuit, ne permet pas, contrairement aux croyances, aux animaux de manger davantage. Par ailleurs, l’éclairage nocturne, par la diminution de la sécrétion de mélatonine, participe à la baisse de fécondité. Les veilleuses participent aussi à la pollution électromagnétique subie par les animaux. La seule situation où l’éclairage nocturne est nécessaire est le cas des robots de traite. Chez les animaux, la lumière naturelle est indispensable pour activer le fonctionnement intra cellulaire, comme elle l’est pour la photosynthèse des végétaux. Nous captons et réémettons de la lumière en permanence, ce sont les biophotons.

En pratique, il faut privilégier la lumière naturelle dans les bâtiments et permettre le plus possible aux animaux d’accéder à la lumière par le pâturage ou des accès à des aires de détentes extérieurs.

Pollution électro-magnétique et santé animale.

Pour rappel, l’organisation du vivant s’est développée dans un contexte électro-magnétique lié aux rayonnements du soleil, de la lune et des autres planètes, ainsi qu’au champ magnétique terrestre. L’orientation des molécules du vivant qui permet la cohésion entre elles peut être désorganisée par les pollutions électro-magnétiques.

Ces pollutions sont principalement dues :

Aux mauvaises mises à la terre des bâtiments d’élevage. Il est indispensable de décharger ces pollutions à minima à 20/25 m des bâtiments.

A la présence de postes de clôtures à l’intérieur des bâtiments.

Aux éclairages de salles de traite à la hauteur du trayeur pouvant entraîner des fatigues chroniques.

Aux lampes à infra-rouge non mises à la terre.

Aux couveuses mal conçues.

Aux lignes à hautes tension.

Les moyens de contrôler cette pollution sont le recours aux sourciers, aux géobiologues ou l’utilisation d’appareils peu coûteux appelés : électrosmog analyser.

Bien-être et condition animale

En quelques exemples, on peut voir que le respect de l’homéostasie peut être le fait de détails qui ne sont souvent pas pris en compte pour de simples raisons d’emploi du temps et d’organisation du travail.

Le non-respect de l’homéostasie et du bien-être animal a des conséquences directes sur l’immunité.

Indicateurs de bonne santé

L’Homéostasie passe par des moyens de contrôle de l’éleveur, le principal étant la N.E.C. : Note d’État Corporel. Elle permet de valider qu’à chaque stade physiologique, l’animal est dans un état de développement et de poids qui correspond à ses besoins. Cette N.E.C. est valable pour toutes les espèces. L’observation du troupeau, les contrôles de performances ou le niveau de fréquence des pathologies sont aussi des moyens de vérifier l’état de santé des animaux.

Gestion de la qualité de l’eau en élevage

L‘eau, un liquide paradoxal qui a un rôle fondamental dans la réalisation de l’homéostasie chez les animaux.

La molécule d’eau.

H2O, a la particularité d’être une molécule dite « dissymétrique », c’est-à-dire disposant d’un pôle positif et d’un pôle négatif. Dissymétrie liée à la liaison particulière existant entre les atomes d’oxygène et d’hydrogène, dite liaison covalente. Cette dissymétrie de la molécule d’eau est à l’origine d’un mouvement constant d’attirance / séparation entre les molécules, à raison de 500 milliards de fois par seconde. Ce mouvement, appelé liaison hydrogène, est à l’origine de la fluidité de l’eau. Les expressions de ces liaisons hydrogènes varient selon les températures. À 0°C, les liaisons s’immobilisent, c’est la glace. À 4°, les liaisons sont au maximum de leur expression, l’eau est condensée et défavorable au développement de la vie. C’est la température du réfrigérateur. À 42 ° environ, les liaisons sont floues, l’eau est plus fluide, c’est la température de la fièvre. Par ce phénomène, la fièvre peut être à l’origine de l’éclatement des cellules virales.

Rôle de l‘eau dans les cellules et dans l’organisme.

Molécule par molécule, l’eau pénètre et sort des cellules en permanence par les aquaporines. Plus elle est pure, plus ce mouvement est facilité. L’eau est un support d’information à l’intérieur des cellules, on parle ainsi de 3ème système nerveux. Mais l’eau est aussi très présente au cœur de la machine, dans le noyau de la cellule. Elle y joue un rôle dans la forme de l’hélice d’ADN et dans sa stabilité et permet la division des chromosomes. Dans l’organisme, l’eau a un rôle d’harmonisation des équilibres entre les milieux intra et extra-cellulaires, de régulation thermique ainsi qu’un rôle dans la chronobiologie. En effet, la forme de l’eau variant au cours de la journée, elle participe aux équilibres chronobiologiques et au fait que tous les organes ne fonctionnent pas au même moment.

Qualité de l’eau

On doit distinguer l’eau potable, (qualité règlementaire) de l’eau biocompatible respectant les qualités fondamentales de l’eau. Règlementairement l’eau potable doit répondre à des normes de qualités bactériologiques et de qualités physico-chimiques (dureté, nitrate, fer).

Pour être biocompatible une eau doit avoir un pH compris entre 5.5 et 6.5. C’est le pH permettant aux organismes la fabrication des molécules qui gèrent l’énergie : l’ATP (Acide Adénosine Triphosphorique). Certains germes pathogènes ne se développant plus en deçà d’un pH de 4, une acidification ponctuelle de l’eau de boisson peut permettre de limiter le développement de ces germes. Mais attention, ce type d’intervention doit rester exceptionnel au risque de voir se développer des problèmes métaboliques et de décalcification.

L’eau doit être la moins minéralisée possible pour permettre la bonne circulation dans les cellules. Attention notamment aux traitements des canalisations contre les dépôts de calcaires, nocifs pour la santé animale. Une eau biocompatible ne devrait pas contenir de résidus tel que le chlore, l’aluminium, les antibiotiques, les hormones, les pesticides… ni de parasites ou de bactéries résistantes.

Les soins à apporter à l’eau

Pour commencer, il est indispensable de réaliser une analyse d’eau avant de mettre en place les outils techniquement performants et économiquement accessibles. Pour une bonne qualité bactériologique, les ajouts de peroxyde d’hydrogène et/ou d’acide peracétique sont des solutions compatibles avec l’agriculture biologique. Les filtres à UV tuent efficacement bactéries et virus à condition d’être bien installés et bien dimensionnés. STOP à la pompe à chlore qui provoque un affaiblissement du système immunitaire.

Pour la bonne qualité physicochimique de l’eau, différents degrés de filtration sont possibles avec des filtres à sable, à charbons actifs ou plus performants des filtres céramiques ou à toile tissée.

L’organisation spécifique des molécules d’eau lui apporte des propriétés supplémentaires. L’activité biologique et les performances de l’eau sont supérieures s’il s’agit d’une eau issue d’un mouvement (eau de torrent) par rapport à une eau fixe (issue d’une nappe). Une dynamisation de l’eau peut donc être un plus. Pour ce faire, les seuls procédés valables sont ceux consistant à agiter l’eau.

Les bonnes précautions à prendre pour la distribution de l’eau

La température de l’eau distribuée doit être constante et à 12 °. Seule solution pour y parvenir, enterrer le tuyau d’alimentation du bâtiment à 1.20 mètre. Les abreuvoirs doivent être au minimum d’un pour 15 animaux, placés à bonne hauteur selon la taille des animaux et surtout nettoyés régulièrement (1 fois par semaine pour les bovins et plusieurs fois par semaine pour les volailles).

Utiliser efficacement les vitamines et l’argile

L’immunité de barrière est le moyen permettant à un individu de maintenir son intégrité vis-à-vis de l’extérieur. Elle concerne les zones de contacts avec le milieu extérieur.

**La peau : **première zone de contact. Constituée de 35 couches de cellules pour une épaisseur de 2 mm, cette barrière est pratiquement infranchissable. Sur un veau ou une brebis, elle représente une surface de contact de 1,5 m2. La muqueuse pulmonaire, représente une zone de contact avec l’air ambiant, et tout ce qu’il peut contenir, de 150 m2. La muqueuse intestinale, représente une zone de contact de 350 m2. Ces deux barrières que sont les muqueuses pulmonaires et intestinales sont constituées d’une seule couche de cellules de 2 microns d’épaisseur. Elles doivent leur solidité aux jonctions entre ces cellules, appelées jonctions serrées. Les garants de la solidité de ces jonctions sont les vitamines E et A.

Les conditions d’apport de ces vitamines dans les rations seront donc primordiales. Les vitamines A, D3 et E ne sont présentes que dans l’herbe verte sur pied, elles ne se conservent pas et disparaissent au stockage. Les apports de vitamines sont donc indispensables, à différents degrés selon les espèces et les saisons. Les vitamines distribuées peuvent être de synthèse ou naturelles (huiles de foie de poisson).

Concernant les vitamines de synthèse, il est important de respecter les proportions entre vitamines A, D et E. À savoir : pour 1 000 000 d’unités de vitamines A, compter 100 000 unités de vitamines D et 1000 unités de vitamines E. Si la vitamine E n’est pas toxique, un excès de vitamines D peut provoquer des calcifications anormales des tendons et des muscles (y compris du muscle cardiaque). Des doses mensuelles sont recommandées par espèce, mais avant toute distribution, l’éleveur doit d’abord faire le bilan des vitamines consommées via les aliments complets (type VL) et les minéraux. Une fois ce calcul fait, il convient de ne retenir que 50 % des vitamines théoriquement ingérées, ceci correspondant au taux de perte des vitamines dans ces aliments. La distribution idéale étant une distribution sur la nourriture, 2 jours par mois.

Les vitamines naturelles que l’on trouve dans les huiles de foie de poisson sont à réserver aux jeunes animaux, dans un souci de préservation de la ressource. Ces vitamines sont de meilleure qualité à condition d’être rigoureux sur leur provenance (des polluants type hydrocarbures ou métaux lourds peuvent les avoir contaminées). Par ailleurs, ces huiles de foie de poissons contiennent des omégas 3, bénéfiques pour la qualité de la paroi des cellules et des alkylglycéroles protecteurs des jonctions serrées. La distribution de ces vitamines chez les jeunes animaux doit être, dans la mesure du possible, régulière de la naissance au sevrage. L’efficacité biologique des vitamines naturelles et des vitamines de synthèse est différente, il est donc normal que les posologies soient différentes.

L’utilisation de l’argile.

En usage préventif, l’argile joue un rôle au niveau de la couche de mucus, seconde barrière de la muqueuse intestinale. L’argile, administré à jeun (en libre-service) permet de renforcer le maillage de protection que constitue le mucus.

Quelles argiles utiliser en élevage ?

On trouve 3 catégories d’argiles :

- Les argiles philliteuses (Illite) : n’ont aucun intérêt en santé animale.

- Les zéolithes : utilisation très spécifique en curatif pour les ulcères gastro-intestinaux.

- Les argiles lamellaires sont les principales utilisées en élevage. C’est le Kaolin, la Bentonite ou la Montmorillonite.

Ces argiles lamellaires sont constituées de feuillets dont les espaces inter-foliaires captent de nombreux éléments : toxines, virus, mais aussi polluants. La couleur de l’argile (verte ou non) n’est aucunement une indication de la qualité des argiles. Le Kaolin est d’une efficacité trop faible pour être utilisé en élevage. La Bentonite est un bon rapport qualité-prix pour un usage préventif en libre-service, et la Montmorillonite, coûteuse mais de très bonne qualité, est à réserver aux usages curatifs.

Conditions d’usage des argiles

En usage externe : * 55 % de Bentonite + 45 % d’eau. * Laisser reposer 2 heures. * 2 heures d’application. * Décollage à l’eau.

En usage interne, pour toutes les pathologies intestinales avec érosion de la muqueuse (diarrhées) et pour toutes les espèces : administration de 0.5 g d’argile par Kg de poids vif.

Analyses de poils : apports de minéraux et oligo-éléments

La technique d’analyse de poils permet de connaitre les taux de minéraux, d’oligo-éléments et de polluants ingérés par les animaux. Pour être fiable, elle doit être très rigoureuse. Prélèvements sur une dizaine d’animaux, dans une zone non souillée, en ne conservant que les 2/3 cm de poils les plus proches de la peau, représentatifs de l’alimentation des derniers mois. Ces prélèvements doivent être réalisé à la fin de chaque période d’alimentation (fin d’hivernage, fin de période de pâturage). En effet, en période de pâturage, les éleveurs suspendent souvent la complémentation minérale, les animaux se retrouvent alors en perte d’immunité au plus haut du risque parasitaire.

Les minéraux :

Le calcium (Ca) : indispensable dans la solidité du squelette et médiateur des informations qui arrivent aux cellules. Le calcium est souvent déficitaire, notamment chez les vaches laitières, malgré des apports théoriques dans les rations qui devraient couvrir les besoins.

Le magnésium (Mg) : assez bien pourvu en général, par les végétaux ou les compléments minéraux. Attention aux apports excessifs. Réserver le chlorure de magnésium à la seule préparation à la mise-bas.

Le phosphore (P) : complémentaire du calcium dans la solidité du squelette, indispensable à la construction des molécules d’ATP et au microbiote du rumen.

Le sodium (Na) : l’idée selon laquelle les ruminants s’autoréguleraient en sel est fausse. Les apports si nécessaire, doivent être faits de façon à être appétants pour les animaux.

Le souffre (S) : les besoins sont globalement bien couverts.

La potasse (K) : un excès de potasse est souvent un risque lié à la volonté d’autonomie fourragère. Cet excès de potasse aura des conséquences diverses sur le système immunitaire des animaux, sur les déficits en calcium, mais aussi sur la qualité de la viande ou du caillé.

Les oligo-éléments :

- Le cobalt (Co) : souvent en déficit, il doit être en quantité suffisante pour assurer le bon fonctionnement des micro-organismes du rumen.

- Cuivre (Cu)

- Manganèse (Mn)

- Sélénium (Se)

- Zinc (Zn)

Les polluants :

- L’aluminium (Al) : un excès peut être lié aux vaccins, à l’eau de boisson et au sel. Si le maximum recommandé est de 20 ppm (5 ppm aux USA) on trouve fréquemment des taux de 60 et au-delà.

- Le baryum (Ba) : présent dans les formes de conditionnement industriel du sel et utilisé comme excipient des produits phytosanitaires. Les contaminations au baryum sont rares en agriculture biologique mais souvent très élevées en agriculture conventionnelle.

Ces 2 polluants sont des neurotoxiques et pourraient représenter un vrai problème de santé publique.

Apports des oligo-éléments dans les cellules

Les oligo-éléments pénètrent dans les cellules en construction :

Dans les cellules de défense, ils facilitent leur production et renforcent donc le système immunitaire.

Dans les cellules de la mamelle : en préparation à la mise-bas les cellules de la mamelle sont en grande partie renouvelées. Les oligo-éléments favorisent cette reconstruction cellulaire et prolongent la lactation.

Dans les cellules hépatiques, ils permettent une régénération des cellules plus efficace.

En apport à une vache allaitante en gestation, ils favorisent la naissance d’animaux, de taille normale mais à fort potentiel de croissance.

L’apport d’oligo-éléments au pâturage a donc le double intérêt d’améliorer la qualité du produit et d’assurer une meilleure immunité antiparasitaire.

Stratégies d’apports en oligo-éléments

On distingue 3 niveaux d’apports possibles :

- Le niveau de carence

- Le niveau de recommandation : l’animal est en subcarence mais compense.

- La dose d’immunité : apport suffisant pour diminuer les pathologies et donc les médicaments.

Parmi les animaux d’élevage, seules les vaches laitières hautes performeuses disposent des doses d’immunité. Les vaches laitières tout herbe ainsi que les chèvres et brebis laitières sont souvent au niveau de subcarence. Les animaux allaitants, vaches et surtout brebis viande sont fortement carencées en oligoéléments. Pour cette raison la brebis est un animal très exposé aux pathologies collectives, puisqu’elle n’a pas les moyens de faire fonctionner son système immunitaire.

Le stockage des oligoéléments étant de courte durée, les apports doivent être continus.

Les oligoéléments peuvent se présenter sous 2 formes : * Les formes organiques (chélates), interdites en agriculture biologique * Les formes minérales, dont les sulfates présentent la meilleure assimilation (60 %) et ont l’avantage de combiner oligoéléments et souffre.

En conclusion : tableau des besoins pour une dose d’immunité dans une alimentation à base d’herbe.

Savoir agir sur le microbiote de mes animaux

Importance des bactéries

Nombre de bactéries = 10 puissance 30 Nombre de mammifères = 10 puissance 9 Poids des bactéries = 25 X poids de l’humanité Bovin : 21 000 gènes / microbiote du rumen : 4 millions de gènes (le rapport étant le même chez l’homme).

Connaissance des bactéries.

Si les méthodes de connaissance traditionnelles présentent souvent les bactéries sous formes planctonique, dans la nature elles sont plutôt présentes sous forme de biofilm. Aujourd’hui les connaissances sur les bactéries se développent et permettent aux chercheurs d’avoir de nouvelles connaissances sur la classification des bactéries et sur leurs potentialités fonctionnelles. Les connaissances sur les interrelations entre les bactéries évoluent aussi. On sait aujourd’hui :

Que les bactéries dialoguent, elles échangent de l’information par support moléculaires. Elles captent aussi de l’information sur leur environnement par les plasmides et intègrent ces informations dans leur génome pour augmenter leurs capacités d’adaptation.

Qu’il y a une grande biodiversité dans les collectivités de bactéries, biodiversité qui utilise donc de multiples substrats (C’est le principe des Kéfirs).

Qu’elles collaborent.

Qu’elles peuvent être en compétition, capables d’expédier des molécules toxiques, les bactériocines.

Le biofilm se construit en 3 étapes :

- La phase de vie nomade des bactéries ou phase planctonique.

- La phase d’adhésion à un support.

- La phase de multiplication et de construction d’une matrice protectrice : le biofilm.

Ce biofilm est notamment à l’origine de phénomènes d’antibiorésistance forts.

Le microbiote intestinal.

L’implantation de la flore intestinale.

À la naissance, l’intestin est très peu occupé, le premier contact avec le microbiote environnemental est donc déterminant. Les bactéries ingérées avant la mise en route du tube digestif seront des bactéries 100 % actives qui s’implanteront intégralement dans l’intestin. À partir de la prise de colostrum (pour le veau), seul 15 % des germes ingérés vont se développer. 15 heures après la naissance, le tube digestif est entièrement colonisé par une flore dont la qualité dépendra de l’implantation. Cette phase d’implantation est donc déterminante pour la santé de l’animal. L’exemple du veau : son premier contact a lieu avec la flore des voies génitales de la mère (riches en bactéries lactiques). Ensuite selon les conditions de naissance, il peut être en contact avec la flore de l’herbe, riche et bactéries lactiques et pauvre en pathogènes ou avec le fumier d’une stabulation riche en antéro-bactéries. L’implantation de sa flore sera donc, ou non, protectrice du nouveau-né.

L’organisation de la flore intestinale.

La flore profonde ou résidente :

- Elle s’implante dans les premières heures de la vie.

- Elle est constituée d’une population bactérienne très dense.

- Elle participe au développement des cellules intestinales, à la production du mucus, favorise la production des immunoglobulines de type A et constituent une sorte de blindage.

- Ce sont des bactéries profondes, protégées et de durée de vie longue (20 jours), donc sensibles à l’antibiorésistance.

La flore superficielle :

- Se renouvelle et est en évolution permanente.

- A pour origine principale la flore profonde, mais évolue en fonction de l’alimentation.

- A un rôle fondamental pour la santé avec une forte production de substances toxiques vis-à-vis des pathogènes.

- Ce sont les guerriers de l’intestin.

- Produit des acides aminés et des vitamines B.

Intérêts des probiotiques

L’étude des probiotiques permet de comprendre les propriétés d’une flore intestinale, et de définir les effets de tel ou tel germe.

**Les effets des probiotiques : **

• Maturation de la muqueuse digestive.

• Production du mucus intestinal et renforcement de la barrière mécanique de l’intestin.

• Effet de protection sur les cellules de l’intestin, avec une meilleure longévité des cellules.

• Rôle vis-à-vis des pathogènes :

◦ Action anti-adhésion

◦ Compétition vis-à-vis du substrat (notamment par les bactéries lactiques).

◦ Capacité des bactéries lactiques à acidifier le milieu afin qu’elles seules puissent y vivre.

◦ Production de NO et de H2O2 ayant des qualités bactéricides.

• Action sur l’immunité innée par stimulation des « Natural killers » et des cellules phagocytaires.

• Action sur l’immunité acquise par augmentation des anticorps circulants.

• Régulation du système immunitaire.

• Effet anti-inflammatoire.

Probiotiques ou Kéfirs

Différentes qualités des bactéries lactiques :

- Bonne adaptation au milieux grâce aux plasmides

- « Quorum Sensing » : communiquent bien entre elles et produisent des informations leurres.

- Sécrètent beaucoup de bactériocines.

Le grain de kéfir : symbiose entre bactéries lactiques et levures.

Préparation des Kéfirs

Kéfir de lait : la recette de Gilles GROMOND

- Prenez un récipient vertical de 2 litres avec un couvercle non hermétique.

- Déposez au fond vos grains de kéfir.

- Remplissez le récipient avec du lait.

- Maintenez 2 ou 3 jours à 20/25 °.

- Vous obtiendrez une solution riche de près d’un milliard de germes / gramme.

- Transportez cette solution dans un récipient plus grand (15 litres environ) et ajoutez-y du lait en 2 fois à 3 ou 4 jours d’intervalle.

- Vous pouvez alors distribuer ce mélange à vos génisses laitières, à raison d’un verre matin et soir dans la buvée de la naissance au sevrage, vous supprimerez ainsi les pathologies digestives et pulmonaires.

- Pour ceux qui maîtrisent, intégrer dans le fermentateur du lait de vaches à cellules, votre lait sera « anobli » en 4 jours et vous pourrez donner ce lait kéfiré, comme repas aux veaux.

Kéfir de sucre : la recette de Gilles GROMOND

- Déposez vos grains de kéfir dans un récipient

- Ajoutez un mélange d’eau et sucre sur la base de 40 g de sucre pour 1litre d’eau.

- Maintenez 2 ou 3 jours à 20/25 °.

Votre kéfir est prêt, pour le maintenir le plus longtemps possible : * Laver de temps en temps vos grains de kéfir à l’eau * Ajouter 10 % de lait UHT écrémé dans le mélange. * Variante proposée pour plus de goût, vous pouvez ajouter des fruits frais (framboises) ou secs (abricots, figues). Gardez toujours dans un récipient à part votre souche de kéfir.

Prévenir les maladies néonatales

Traditionnellement, on attribue aux anticorps produits par la mère, et donc au colostrum, 90 % de la protection du jeune ruminant. Or, dans ce processus où l’on aboutit à une administration d’un antibiotique, il y a une faille ! La protection du jeune ruminant est en fait à attribuer à plusieurs facteurs, et différents moyens peuvent donc être mis en place pour la renforcer.

Cette protection évolue, et la place de chaque facteur va évoluer entre la naissance du jeune et l’âge adulte avec une diminution de la place de la flore intestinale et une montée en puissance des cellules de défense qui représenteront chez l’adulte 70 % du système de défense.

Selon les espèces, il existe de multiples modalités d’implantation de flores chez les animaux (cabris, poussins, porcelets, poissons, abeilles…). En élevage de volailles on constate une nette évolution du comportement des animaux et l’on peut affirmer que le contrôle de la flore intestinale participe du bien-être des animaux dans ce type d’élevage. On peut aussi penser que ce type de méthode pourrait permettre la suppression des antibiotiques.

Gérer l’environnement microbien à la ferme

L’équilibre microbien des litières

La litière n’est pas un milieu neutre, elle est très colonisée par les micro-organismes. L’équilibre entre les potentiels pathogènes (entérobactéries) et potentiels symbiotiques (bactéries lactiques) définit la qualité de la litière. Le seuil d’équilibre entre litière saine et litière contaminée est de 106 germes par grammes de milieu. Une litière est donc saine quand les bactéries lactiques sont au-delà de 1 000 000 de germes/gr. et les bactéries pathogènes en deçà de 10 000/ gr. et inversement.

Les différents facteurs influents sur la qualité des litières sont :

La qualité de la paille. Une paille brillante est fortement colonisée par des bactéries lactiques, alors qu’une paille terne est colonisée par des spores de champignons qui vont se développer très rapidement dans la litière. La qualité de la paille dépend des conditions de production, de ramassage, de stockage et de mise en place (type de pailleuse).

Une mauvaise ventilation du bâtiment. La ventilation permet d’évacuer 3 L d’eau/ m3 d’air passant dans le bâtiment. La technique de la bougie permet de vérifier la bonne ventilation de son bâtiment.

La surface impartie à chaque animal.

Le niveau de production des animaux.

La quantité de paille introduite. Quantité optimum : 1 kg / m2 .

Le moment de la mise en place de la paille : privilégier le soir.

Il est impératif de connaitre la qualité de ses litières, savoir étalonner un bâtiment : Le seul moyen est le thermomètre de litière qui permet de mesurer la température de la litière à 10 cm. Si celle-ci est de 35°, la fermentation est engagée et d’ici 48 heures, la température atteindra 70° avec pour conséquence la migration des germes en surface.

Le profil référentiel microbien

L’écosystème alimentaire par ses interrelations entre les espaces peut être à l’origine de dysfonctionnements globaux difficiles à gérer. Une alimentation, source d’une flore déséquilibrée et donc de féces contaminés sera à l’origine d’une contamination globale, en passant par les bâtiments et jusqu’aux pâturages.

Il est donc important d’évaluer les différents compartiments d’un élevage et de déterminer pour chaque compartiment les populations de germes. Les différents compartiments à évaluer sont :

- les aliments (en particulier les fourrages)

- l’eau

- les litières

- les trayons et le lait des tanks

- la production

- les matières organiques recyclées.

C’est ce que Bernard BERTHET a appelé le profil référentiel microbien.

Quelle solution ?

Une solution permettant de gérer la contamination d’un élevage est le compostage sanitaire. Il s’agit de monter rapidement en température à 70° sur une période de 15 jours pour stopper la contamination des pâturages, et ainsi stopper le cycle des contaminations de l’élevage.

Le cas de la flore des mamelles.

Il y a un lien entre la qualité du couchage et la flore des mamelles. Les matériaux utilisés sont importants. La paille étant le plus facile à gérer. Attention, les sciures peuvent être humides et apporter des prédispositions au développement du colibacille. Les tapis, selon le type peuvent stocker de la matière organique dans les rayures… Le nombre de places de couchage et leur surface ont aussi leur importance. Attention à l’incidence des différents types de produits de trempage des trayons. Pour les éleveurs, un test est à la portée de tous, le test de lactofermentation.

Conclusion : Adopter la méthode PEPSS pour une santé animale durable

L’application des trois piliers de la méthode PEPSS — homéostasie, immunité et symbiose — offre aux éleveurs une approche complète et durable pour améliorer la santé de leurs animaux. En garantissant des conditions de vie optimales, en renforçant les défenses naturelles et en soutenant le microbiote intestinal, les élevages gagnent en productivité tout en respectant le bien-être animal. Misez sur la santé animale durable : adoptez la méthode PEPSS dès aujourd’hui et transformez vos pratiques d’élevage !