Symbole rural oublié puis arraché, l’arbre et la haie reviennent au cœur des fermes pour relever les défis écologiques et agricoles d’aujourd’hui.

Auprès de mon arbre Je vivais heureux J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J’aurais jamais dû le quitter des yeux (…) Mon copain le chêne Mon alter ego

Georges Brassens

L’agroforesterie est à la mode, en rupture avec les remembrements et les pratiques de l’agriculture conventionnelle issue de la révolution verte. Mais d’abord s’agit-il d’une mode, par définition périssable, ou d’une tendance de fond ? Après le cours en ligne d’Alain PEETERS et les témoignages pour agrilearn.fr de la dizaine d’agriculteurs engagés avec succès dans l’agriculture biologique de conservation (ABC), nous avons compris que l’arbre et la haie occupent une place importante, essentielle sans doute, dans l’agroécologie. Or l’agroécologie est l’avenir de l’agriculture comme le disent plusieurs experts qui enseignent sur agrilearn.fr. Mille raisons, donc, pour nous intéresser à l’arbre dans nos territoires, son histoire, ses fonctions, son avenir. C’est l’urbaniste Damien CADOUX qui nous invite, dans son cours en ligne, à le suivre dans l’observation du paysage, la randonnée dans les bocages, la promenade en forêt, en écoutant le chant des oiseaux, le souffle du vent dans la canopée, le bourdonnement des insectes autour des fleurs… Pour nous, il examinera le sol, les cycles de l’eau et du carbone, l’usage des feuilles, des rameaux et du bois. Il racontera la relation du paysan à l’arbre au cours des siècles et évoquera le rôle fondamental de l’arbre et la haie dans l’agroécologie, en apportant des informations précises sur les essences adaptées aux besoins des agriculteurs.

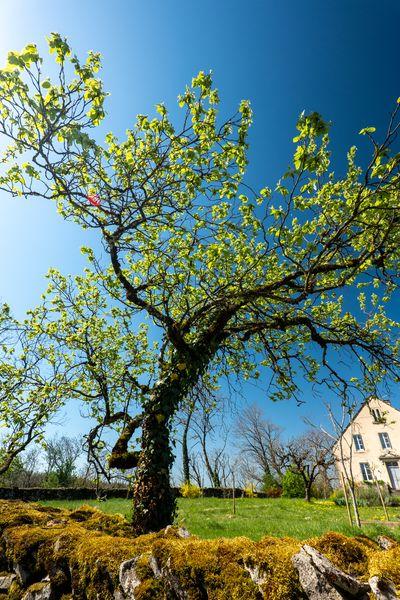

L’arbre compose le paysage

Juchés sur une élévation du terrain, contemplons un paysage. Que voyons-nous ? : quelques arbres isolés souvent majestueux, des haies vives entourant des prés, un bosquet, un plan d’eau entouré d’arbres d’où s’échappe un ruisseau bordé d’arbres lui aussi, un bois sur le côté, un verger, et tout au loin à l’horizon, au-delà des cultures, la masse sombre d’une forêt. On est frappé par la diversité des formes que revêt l’arbre, isolé, aligné ou groupé, planté par l’homme ou survenu naturellement, semblant incongru au milieu des cultures, petit ou grand, parfois gigantesque, différent selon les saisons, les sols et les climats. Pensons au pré-verger normand, à la forêt montagnarde à l’assaut des pentes raides jusqu’à ce que les rigueurs de l’altitude l’obligent à s’arrêter, à la savane, à la toundra, au jardin forêt des zones tropicales, aux oasis du désert… Immobile, fixé, enraciné, l’arbre possède un lien très fort avec la terre qui le nourrit et qu’il nourrit dans le cycle perpétuel de la Vie. Il a souvent inspiré les poètes, les peintres et les architectes par la force de sa symbolique. Il relie en effet le ciel et la terre, la matière et l’esprit, l’inconscient et le conscient, le réel et le rêve. Il réalise une synthèse du monde par de ses trois plans : souterrain, terrestre et céleste, se régénérant sans cesse.

Il vit, ce géant des collines !

(…)

Il vit ! le colosse superbe

Qui couvre un arpent tout entier

Il vit, ce géant des collines !

(…)

Il vit ! le colosse superbe

Qui couvre un arpent tout entier

Alphonse de Lamartine Le Chêne

Le bruit du tracteur couvre à peine les jurons de l’agriculteur dont la très large machine vient encore une fois de s’accrocher dans la haie. Il n’a pas eu le temps de la tailler l’hiver dernier ; dommage. Décidément, les arbres et lui ne sont pas copains ; il n’y voit que des contraintes et il n’est pas le seul à préférer voir les arbres hors de ses parcelles. Mais il n’en a pas toujours été ainsi au fil de l’histoire.

Le haut Moyen-Âge ne connaît pas la haie

Que voit l’observateur du haut Moyen-Âge quand il regarde le paysage ? : des champs, des pâtures et des forêts, quelques arbres isolés. Pas de haies. La forêt est associée à un espace sauvage et hostile. Dans le haut Moyen-Âge, les paysans, souvent des serfs attachés à la terre de leur seigneur, noble, dignitaire ou institution religieuse, travaillent pour lui et disposent d’un lopin pour nourrir leur famille. Leurs droits sont très limités, y compris pour utiliser les bois à leur usage. Les paysans pratiquent l’assolement triennal avec jachère un an sur trois. Il est interdit de clôturer les parcelles pour permettre la vaine pâture, l’accès du bétail aux pâtures et pacages.

Le servage est officiellement aboli en 1315 dans le domaine royal, autorisant les serfs à acheter leur liberté. Les guerres coûtent cher ; le train de vie des seigneurs aussi. Tout le Moyen-Âge est ponctué de révoltes paysannes contre les corvées, les impôts et les dégâts provoqués par les troupes dans les cultures. Elles permettent d’obtenir quelques droits.

Le paysan médiéval acquiert des droits en forêt

La Guerre de Cent Ans (1337-1453) qui n’en finit pas est particulièrement éprouvante. Révoltes et jacqueries se développent un peu partout pendant et après cette période troublée, qui conduisent les paysans, dans les différents territoires du royaume, à acquérir peu à peu de nouveaux droits qu’on appellera droits coutumiers. Ils peuvent désormais accéder à la ressource boisée appartenant au seigneur, pour certains usages codifiés :

essartage : droit de cultiver une bande, de part et d’autre des routes, pacage et panage : pâture des troupeaux et des porcs en forêt où ils se nourrissent de feuilles, fruits (glands, noisettes, faines…), champignons, herbes, escargots… faucillage : fauche des prés et clairières pour nourrir les animaux à l’étable, glanage (ou glandage) et fainée : collecte de glands et faines (fruits du hêtre), affouage : récolte de bois de chauffage en forêt, marronage : coupe de bois pour outillage, piquets, constructions.

Au Moyen-Âge finissant, l’activité agricole s’étend ainsi à la forêt qui est une ressource pour l’alimentation des bêtes et des humains, la pharmacopée, le chauffage, les engrais, la fourniture de matériaux d’outillage et de construction.

Vois, comme l’ARBRE semble, au-dessus de nous, jouir de la divine ardeur dont il m’abrite. (…) Oui, je sais ce que vaut ce que m’enseigne l’Arbre.

Paul Valéry Dialogue de l’Arbre

La révolution agricole

La Renaissance (16e siècle) change beaucoup de choses dans les mentalités, la centralisation du pouvoir, l’ouverture au monde, la circulation de l’information (l’imprimerie inventée par Gutenberg en 1453 s’impose progressivement), les sciences et techniques, la représentation du paysage et donc de l’arbre. Homme de la Renaissance et père de l’agronomie, Olivier de Serres théorise la jachère pâturée ou semée (légumineuses), la couverture du sol pour éviter l’évaporation. C’est le début de la révolution agricole de la polyculture élevage : cultiver pour nourrir le bétail. Quant aux forêts, leurs surfaces ne cessent de diminuer et font l’objet de conflits d’usage entre les paysans encore en quête de pâture pour leur bétail et les autres habitants qui ont besoin de bois de chauffage. En outre, les brigands s’y réfugient.

Car l’homme libre y trouve, au gré de la saison,

Les faines, le bois, l’ombre et les bêtes qu’il force…

Car l’homme libre y trouve, au gré de la saison,

Les faines, le bois, l’ombre et les bêtes qu’il force…

José-Maria de Heredia Le Dieu Hêtre

Le paysan chassé de la forêt

À partir du milieu du 17e siècle, la forêt est largement transformée et administrée ; elle devient pour l’État centralisateur qui se structure, une richesse non seulement à exploiter mais aussi à préserver. La marine consomme en effet de grandes quantités de bois. Les forêts des grands propriétaires, affaiblis par les guerres, et les forêts royales se ferment aux paysans. Les droits de propriété s’affirment au détriment des droits coutumiers.

Venu d’Angleterre, où il s’étend à la fin du 16e siècle en appauvrissant les populations, le mouvement des enclosures voit aussi en France les propriétaires fonciers du 17e siècle délimiter leurs parcelles et les fermer, à l’encontre des droits d’usage de la vaine pâture. Autour des parcelles sont dressés des murets de pierre sèche et plantées des haies. En l’absence de cadastre, la haie délimite la propriété, sert de clôture, protège les troupeaux des grands prédateurs, leur donne de l’ombre, brise le vent, retient l’eau, fournit des fruits et du fourrage, apporte de la matière organique et de l’azote, assainit les terres humides. Chassé de la forêt, le paysan obtient progressivement des droits sur les haies.

Gérer la forêt

Sous l’effet continu du défrichement, la surface boisée française n’a cessé de se rétrécir depuis l’ère préhistorique, le néolithique, jusqu’au milieu du 19e siècle. Un changement s’opère alors pour mieux maîtriser la ressource forestière. En 1824 est créée l’école royale forestière qui deviendra l’école nationale des Eaux et Forêts. En 1827, Charles X publie le 1er code forestier destiné à enrayer le défrichement entraîné par l’augmentation de la population et les activités économiques gourmandes en bois. La sylviculture se développe avec de nouveaux acteurs spécialisés. La dichotomie devient totale entre les mondes agricole et forestier. À chacun ses pratiques.

Vive la haie ! À bas la haie !

La France devient bocagère sur une grande partie du territoire ; entre 1850 et 1950, la haie et l’arbre champêtre sont à leur apogée et structurent le paysage rural occupé, en 1945, par quatre millions de fermes. Mais ça ne va pas durer.

Après la seconde guerre mondiale la révolution verte s’impose grâce à des financements considérables qui permettent la mise au point de nouvelles variétés à haut rendement, la généralisation des engrais chimiques et biocides de synthèse, la mécanisation, l’irrigation, la monoculture. Pour rationaliser le travail et faciliter l’utilisation des machines, on entreprend le remembrement des parcelles, entraînant l’arrachage de 70 % des haies. La relation du paysan à l’arbre est rompue. Les connaissances accumulées durant des générations et partagées par tous les paysans jusqu’au 19e siècle sont perdues pour la plupart des nouveaux agriculteurs. Symbole historique de la ruralité, l’arbre ne fait plus partie aujourd’hui du référentiel métier de l’agriculteur alors qu’il peut lui rendre de multiples services.

Retour de la haie ?

L’ouest et le centre de la France ont toutefois conservé une tradition du bocage. Damien CADOUX estime qu’il reste encore 750 000 km de haies ; on crée environ 3000 km de nouvelles haies par an et on en arrache encore 4500 km, soit une perte annuelle de 1500 km. Autant dire que la « mode de l’agroforesterie » est encore loin de s’imposer. Il y a pourtant tout lieu de s’y intéresser dans le contexte préoccupant du dérèglement climatique.

Le dérèglement climatique frappe particulièrement l’agriculture

La terre s’est réchauffée de 1,09o depuis le début de l’ère industrielle et tout porte à croire qu’on se dirige vers 3o. Les conséquences sont nettement perceptibles et vont s’accentuer par des phénomènes extrêmes : sécheresse, excès d’eau, grêle, tornades, feux de forêts, brûlure de feuillage, floraisons perturbées, altération des fruits… Les agriculteurs sont particulièrement touchés ; Damien CADOUX en explique les effets dans son précédent cours en ligne : Agriculteurs face au climat : savoir et agir.

Atténuation et adaptation sont les deux grands enjeux de l’agriculteur face au dérèglement climatique.

Atténuer le réchauffement climatique

Que peut l’agriculteur pour atténuer, c’est-à-dire limiter au maximum, l’élévation des températures ? Eh bien il est en première ligne pour stocker du carbone en augmentant la matière organique du sol et en plantant des arbres. L’arbre est un puits de carbone ; il stocke en moyenne 25 kg de carbone par arbre et consomme de 3 à 5 tonnes de CO2 par ha par an. Éviter aussi de brûler de l’énergie fossile en ne travaillant plus le sol en profondeur et en cessant d’utiliser des engrais de synthèse et des aliments du bétail importés, en utilisant du bois déchiqueté pour le chauffage.

S’adapter au réchauffement climatique

Malgré tout, le réchauffement étant déjà là, l’agriculteur doit donc s’y adapter. Tout un ensemble d’outils sont à sa disposition : couverture permanente du sol, augmentation de la matière organique, espèces et variétés résistantes, races animales rustiques conduites au pâturage, haies ombreuses et nourricières. L’arbre est présent dans sa stratégie d’adaptation.

Se prémunir contre les bioagresseurs

Vous croyez qu’avec Damien CADOUX nous changeons subitement de sujet. Eh bien non ; l’arbre reste notre fil directeur ; nous verrons comment. Les bioagresseurs sont les organismes vivants qui attaquent les plantes cultivées ; ce sont les ravageurs et les pathogènes.

La révolution verte a engagé une lutte sans merci contre les bioagresseurs par la chimie et la génétique, dont plus récemment les OGM. Malheureusement, ces organismes sont toujours là, plus agressifs. En outre, on constate la pollution des eaux par les nitrates et pesticides, la dépendance aux énergies fossiles et aux firmes semencières, une consommation excessive d’eau, la destruction progressive de la fertilité des sols, leur assèchement et l’érosion, la perte de pollinisateurs et d’alliés des cultures, des déséquilibres sur les chaînes alimentaires comme celle du saumon canadien. Faut-il donc continuer ?

Plutôt que d’aller toujours plus loin dans le combat contre la nature, d’autres manières de voir et de procéder se font jour avec succès ; le cours en ligne d’Alain PEETERS sur la transition agroécologique en rend compte. Damien CADOUX insiste sur le rôle de l’arbre dans la gestion des ravageurs. Il s’agit de trouver un équilibre entre les ravageurs et les auxiliaires des cultures, pratiquer la prévention pour éviter les contaminations, choisir, nous l’avons dit, les espèces et variétés. Damien CADOUX nomme contrôle cultural le fait de s’assurer que le système qu’on déploie gère les problèmes.

Gérer les bioagresseurs grâce au réseau écologique

Une stratégie dite lutte biologique (encore la lutte !) consiste à introduire l’auxiliaire de culture pour gérer le ravageur. L’efficacité est relative, beaucoup de recherches sont encore nécessaires. Une autre stratégie consiste à augmenter au moment opportun le nombre des auxiliaires naturellement présents dans l’environnement. Mais surtout, c’est aussi le message d’Alain PEETERS, l’agriculteur peut constituer un habitat ressource, le réseau écologique, autour et au sein de la parcelle pour que se développent les populations d’auxiliaires naturellement présents dans l’écosystème. Plutôt que de lutte, parlons de gestion des ravageurs et pathogènes par leurs prédateurs naturels. En complément des bandes herbeuses et des couverts végétaux, les arbres jouent un rôle important.

L’arbre rend de multiples services, d’une valeur inestimable

Rappelons-le, l’arbre est utile pour des raisons multiples. Il remplit pour la nature et les humains de nombreuses fonctions.

Tu vas nous faire des lambris, des parois, des remparts de tes troncs [..] tu nous abriteras et nous t’habiterons

Jean Mogin (1921-1986) Forêt flottée

Grâce à la sève, aux fleurs, aux feuilles, aux fruits, l’arbre fournit de la nourriture aux humains et aux animaux. Il produit aussi du bois d’œuvre et du bois énergie. Il nourrit le sol en carbone par le BRF (bois raméal fragmenté). La chute des feuilles et branchages couvre le sol d’une litière de matière organique fraîche qui active la vie du sol. Par le stockage du carbone, il réduit les gaz à effet de serre. Ses feuilles purifient l’air en filtrant les particules de plus en plus nombreuses dans l’atmosphère. Il abrite de la biodiversité, en particulier des auxiliaires des cultures et des pollinisateurs. Il tempère le climat par l’ombrage qui réduit la température des sols, et par l’évapotranspiration. Il protège les cultures par l’effet brise-vent. Les racines fracturent le sol, facilitant la pénétration de l’eau.

En fixant la terre, les racines limitent l’érosion. L’arbre crée un habitat de biodiversité au sol et dans le sol. Il remonte des minéraux jusque dans les feuilles qui tombent et approvisionnent les couches superficielles du sol. Il augmente le taux d’humus.

Enfin, ce n’est pas à négliger, évidemment, l’arbre contribue à la beauté du paysage.

Mais l’arbre, le plus souvent, n’est pas isolé. Il se regroupe en bosquets, en bois, en forêts et bien sûr, pour ce qui intéresse en premier chef l’agriculteur, en linéaires.

Arbres en réseaux

Il forme alors des réseaux au sein desquels s’établit un système de communication souterrain grâce aux réseaux mycéliens. À propos des arbres regroupés, Damien CADOUX parle de réseaux solidaires.

Ces réseaux forment sur le territoire une trame verte (haies) et bleue (ripisylve) qui facilite les déplacements de la faune et connecte les bois et forêts qui sont les principaux réservoirs de biodiversité.

Damien CADOUX présente le concept d’infrastructure néobocagère agroécologique multifonctionnelle (INAM) qui a inspiré un aménagement champêtre réalisé sous sa direction dans une commune de l’Ain.

Une infrastructure qui répond aux enjeux actuels de l’exploitation agricole

On ne replante généralement pas les haies d’antan, ni les mêmes essences, ni aux mêmes emplacements. On crée une nouvelle infrastructure qui prend en compte le parcellaire et les connaissances scientifiques actuelles. Les haies sont plantées autour des parcelles de culture et de pâture en tenant compte des besoins de l’agriculteur. Elles participent à l’agroécosystème dans une synergie entre production agricole et écosystème environnant, comme puits de carbone, piège à nitrate et pesticides, habitat des auxiliaires, pouvoir mellifère. Certaines des nombreuses fonctionnalités des arbres peuvent être privilégiées dans le choix des essences : bois d’œuvre (patience !), bois énergie, litière animale en bois déchiqueté, bois raméal fragmenté (BRF) intéressant pour le maraîchage, augmentation du taux de matière organique du sol, apport d’azote, décompaction du sol, abri d’auxiliaires, fruits pour la consommation humaine, fourrage d’appoint, ombrage qui limite la déperdition thermique des animaux augmentant leur productivité, gestion de certains pathogènes, brise-vent, défense contre le gibier, stabilisation des sols dans les pentes : aménager des baissières pour recueillir l’eau de ruissellement dont la butte est plantée d’arbres.

L’aspect économique n’est pas à négliger : la gestion des haies prend du temps et coûte de l’argent, malgré les aides publiques. Au-delà des intérêts généraux indéniables, il faut aussi que l’agriculteur puisse sortir des produits marchands de son infrastructure.

Pour réussir l’infrastructure

Lorsqu’on crée une telle infrastructure néobocagère, haies, bosquets, ripisylve, il faut évidemment choisir des essences d’arbustes et d’arbres adaptées aux conditions pédoclimatiques du territoire et aux possibilités locales de valorisation des bois. En fonction des productions végétales, on cible des essences répondant aux besoins en auxiliaires mais n’attirant pas les ennemis des cultures. Lorsqu’on entoure une prairie, on choisit des essences non toxiques pour les animaux, c’est le minimum, et productrices de fourrage riche en valeur nutritive : matière azotée totale et digestibilité.

Comment s’y retrouver, finalement, dans la multitude des essences disponibles ? Eh bien Damien CADOUX offre aux apprenants qui suivent son cours en ligne un tableau récapitulatif destiné prioritairement aux arboriculteurs mais pas seulement.

Une aide pour choisir les essences adaptées

Le tableau recense 58 essences et indique pour chacune, par un code couleur, un avis favorable ou défavorable en fonction des arbres fruitiers cultivés et des conditions pédoclimatiques. Il prend en compte les auxiliaires, ravageurs et pathogènes et indique les périodes de floraison et de fructification.

Le tableau intéresse aussi les éleveurs bovins et ovins en mentionnant l’appétence et la toxicité des feuillages. Pour les cultures, il indique l’aptitude à fixer l’azote de l’air.

Enfin, pour chaque essence, le document évalue le pouvoir mellifère, la comestibilité des fruits, ainsi que la valorisation en bois énergie et en bois d’œuvre. Autant dire que c’est un outil précieux pour tout agriculteur et, plus largement, tout territoire qui envisage de créer une infrastructure néobocagère agroécologique multifonctionnelle (INAM)

Cas concret dans une commune de Bresse

Le projet a permis la réinstallation de 2 km de haies bocagères autour de parcelles de culture et de prés. On y a planté des linéaires pour limiter l’érosion à mi-pente, des linéaires apportant de l’ombre avec effet brise-vent.

Le chantier a consisté en un travail préparatoire du sol, suivi d’une plantation sur deux rangs d’arbustes équipés d’une protection du gibier. On y a posé ensuite un paillage et installé des clôtures temporaires appelées à durer jusqu’au développement suffisant des haies.

Dans un second temps viendra une ripisylve constituée de haies et bosquets le long de la rivière.

À suivre… Damien CADOUX annonce un module complet sur ce type de chantier : recherche de subventions, exploitation du bois, toutes les étapes du chantier de plantation et de conduite de l’arbre année après année pour remplir l’ensemble des fonctions attendues sur la ferme.

Conclusion : vive la haie !

La relation du paysan à l’arbre a beaucoup évolué au fil des siècles, nous l’avons vu dans ce récit. Le mouvement s’est accéléré depuis les années 1950 qui marquent les débuts de la révolution verte. On a arraché des haies à tour de bras pour faciliter le remembrement des parcelles, ouvrant ainsi la paysage en de vastes espaces nus où s’est développée l’agriculture conventionnelle. Les régions d’élevage ont toutefois davantage résisté à la frénésie d’arrachage. Et voilà que depuis quelques années se manifeste un mouvement inverse qui a démarré timidement et se développe sous l’impulsion des progrès de l’agroécologie et grâce à ceux de la connaissance sur la vie du sol, les auxiliaires des cultures, les qualités des différentes essences d’arbres, avec le soutien des politiques agricoles. La perception des conséquences du dérèglement climatique n’y est pas étrangère. L’agriculteur tente ainsi de s’y adapter en plantant des arbres.

On ne saurait trop conseiller de lire ou relire à ce propos le merveilleux récit de Jean Giono L’Homme qui plantait des arbres, écrit en 1953 ; un écrivain visionnaire.

Le poète a toujours raison Qui voit plus haut que l’horizon Jean Ferrat

D’après la série de vidéos intitulée L’arbre et la haie dans l’exploitation agricole dont l’auteur est Damien CADOUX